初心者にこそ説明したい!音楽講座です。

今回はなおざりになってしまう音符の解説です。

音符の形

音符とは音の長さを表す符号となります。符号とは簡単な図形のことです。全音符から始まり2分音符、4分音符と2の倍数で数が増えていきます。

反対に休符は音の出ないことを表す符号となります。音は出ないのですが、こちらも全休符から始まり2の倍数で数が増えていきます。そして長さは対比した音符と同じ長さを休むことになります。

| 音符 | 形 | 休符 | 形 |

|---|---|---|---|

| 全音符 |  | 全休符 |  |

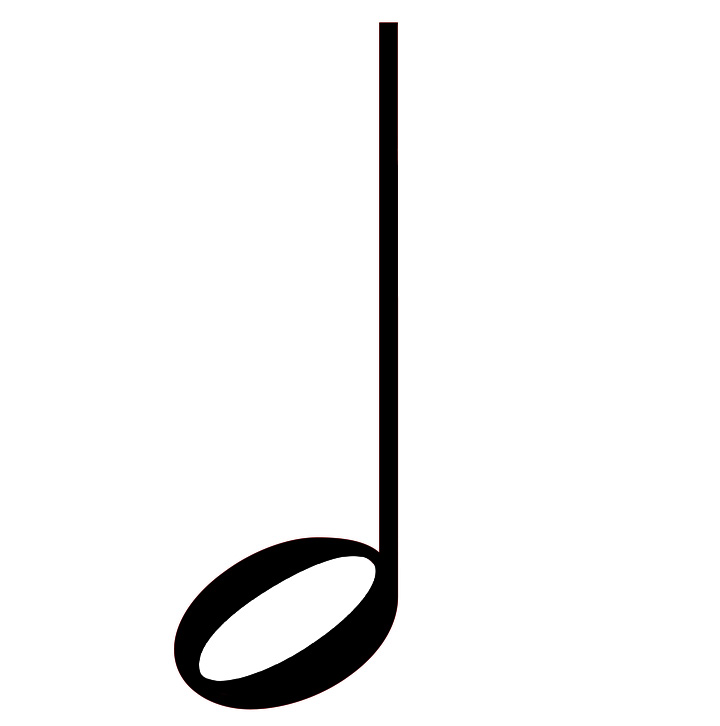

| 2分音符 |  | 2分休符 |  |

| 4分音符 |  | 4分休符 |  |

| 8分音符 |  | 8分休符 |  |

| 16分音符 |  | 16分休符 |  |

百聞は一見にしかず、取り敢えず良く使われる音符です。

これ以上になると32分音符・休符、64分音符・休符、128分音符・休符とありますが、あまり見ない音符・休符となっています。

128分音符とは非常に短い音符ですが、全く使われていない音符ではありません。128分音符が使われている代表的な楽曲だと、ベートーヴェンのピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13『悲愴』の第1楽章があります。

しかし非常に短い音の長さなので、物理的な演奏者の力量に直結する音符となっております。

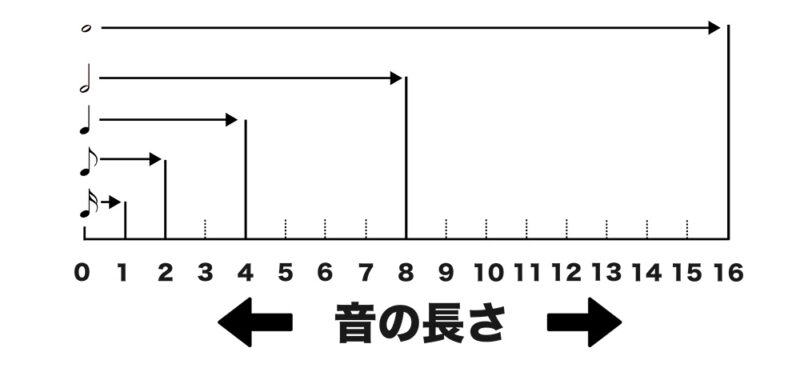

音符の長さ(図解版)

前述の『2の倍数で数が増えていきます』の図解です。音での解説は次回の『小節』の説明後に行うので、今回は視覚的に捉えてください。

音符の形について

次に音符の形、各部の名称についてです。といっても名称が付いているだけです。まず、使うことはないです。なので特に覚える必要はありませんが、念の為といった程度のニュアンスで表記しておきます。

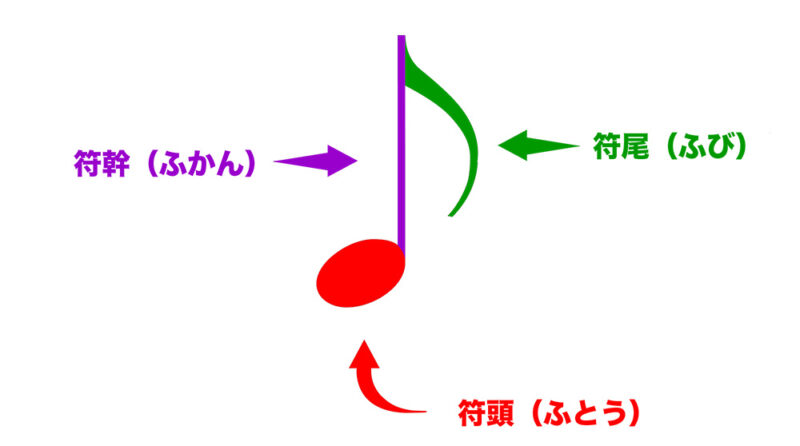

各部名称:その①

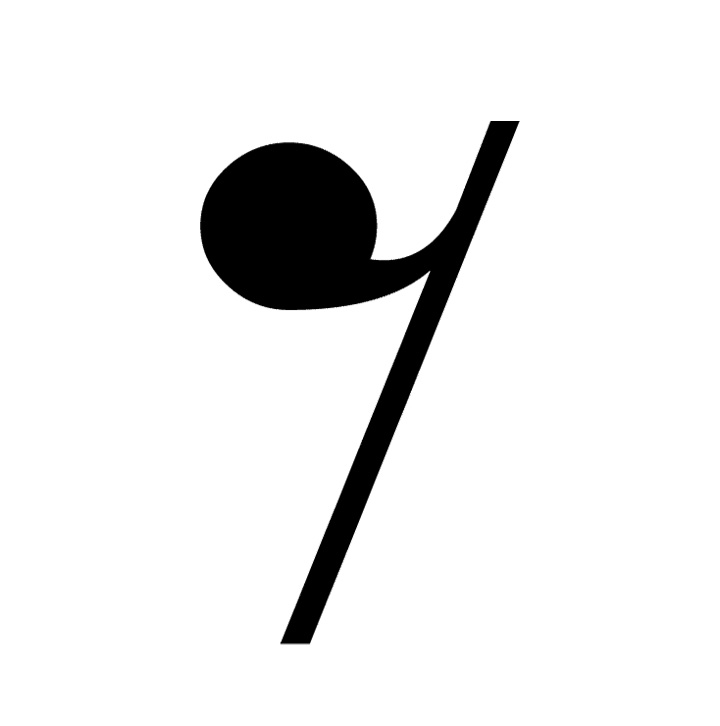

符頭(ふとう)は音符における楕円形の部分のことです。通常は「玉(たま)」と呼ばれています。

符幹(ふかん)は符頭に直接つながっている垂直線のことです。通常は「棒(ぼう)」と呼ばれています。

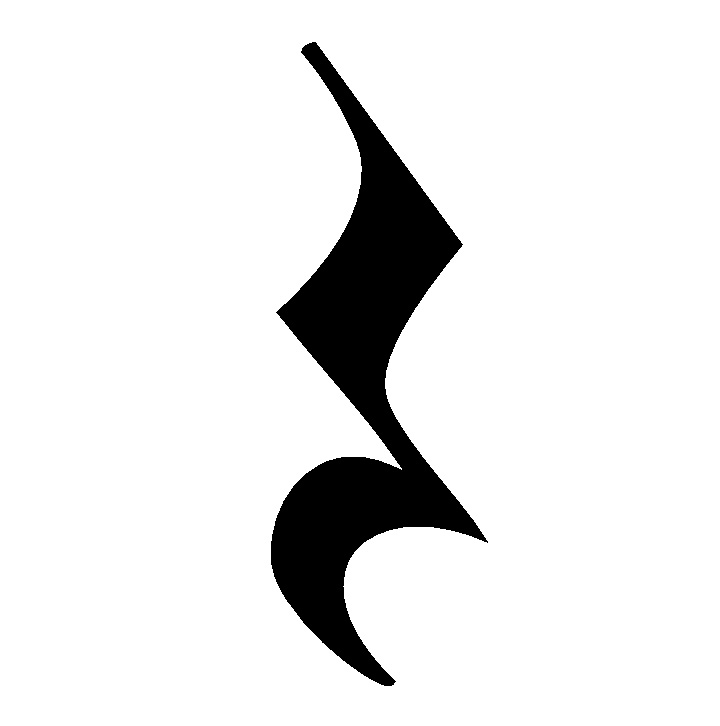

符尾(ふび)は符幹に付いている旗のような部分のことです。通常は「旗(はた)」と呼ばれています。

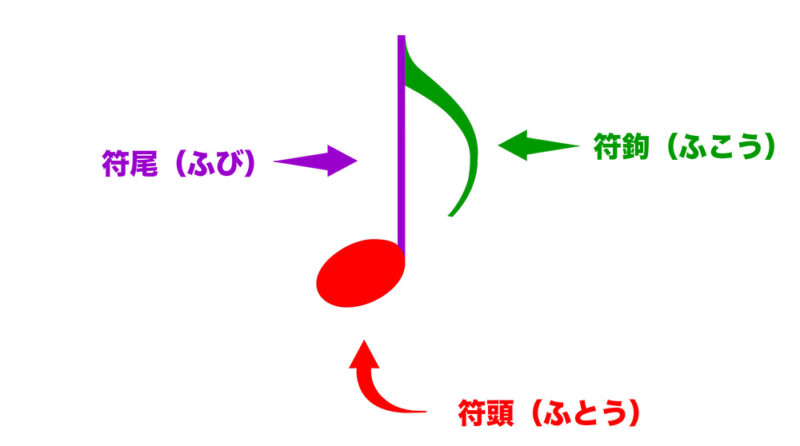

各部名称:その②

実は音符の形、各部の名称については違う教わり方をしている人もいます。

符頭(ふとう)は音符における楕円形の部分のことです。通常は「玉(たま)」と呼ばれています。

符尾(ふび)は符頭に直接つながっている垂直線のことです。通常は「棒(ぼう)」と呼ばれています。

符鉤(ふこう)は符幹に付いている旗のような部分のことです。通常は「旗(はた)」と呼ばれています。

この場合、符幹ではなく『符尾』、そして符尾ではなく『符鉤』となっています。違う教わり方をした人が揃った場合は混乱しそうな話と思いますが、そもそも音符の各部名称について話し合う人などお目にかかれません。

なので現状で符頭以外の名称は統一されていなかったりします。

連桁(れんこう)

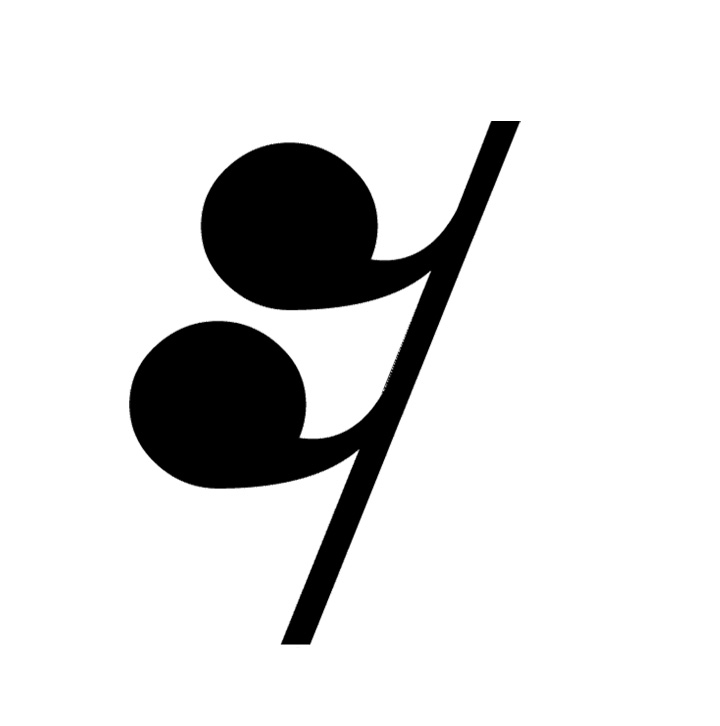

複数の音符をつなぐ横棒、またはその連結表記を連桁(れんこう)と言います。対象は旗のある音符のみ。 4分音符以上(旗なし)には連桁は使いません。

「桁」は橋桁の“桁”、英語の beam(梁) に相当します。

旗(符尾または符鉤)の枚数=横棒の本数。 8分音符(旗1枚)は横棒1本、16分音符(旗2枚)は横棒2本となります。

まとめ

今回は音符についての説明でした。

次回は拍と拍子についてです。拍の説明時に『小節』の話もします。今回行わなかった実音での音符解説を「一小節の中で何回鳴るか」との具体例を付けてた上で説明したいと思います。