皆さん、ご機嫌よう!タカミックスです。

この記事は、オーディオ機器の開発者や技術者といった専門家ではなく、音楽を楽しむリスナーや、演奏・制作をしている音楽家(バンドマンを含みます)に向けて書いています。

テーマは、カセットテープ、レコード、CD、そして現代主流となった配信音源まで。

「レコードの方がCDより音が良い」

「レコードの方が配信より音が良い」

そう信じている人は少なくありません。

でも、実はこれ、厳密に言えば違います。

音質の比較は単なる感覚の問題ではなく、理論的な裏付けや再生環境にも大きく左右されるものです。

しかも、レコードやカセットといったアナログ音源には、デジタル音源とは違った誤解されやすいポイントがいくつもあるのです。

ここで紹介する内容は、家電店のスタッフでも知らないような、カセットテープやレコード、CD、配信の音質に関する「本当の話」です。

そんな素朴な疑問に、できるだけわかりやすく答えていきます。

それでは行ってみまShow!

目次

- 1 スラッシュが語ったカセットとレコードの話

- 2 今さらカセット?

- 3 世界的な音楽事情(売り上げメディア)

- 4 音質について(bit / kHz / kbpsとは?)

- 5 デジタル音源とアナログ音源の違い

- 6 各メディアの音質(デジタル編)

- 7 各メディアの音質(アナログ編)

- 8 bit / kHzで計ってみる

- 9 テープについて

- 10 更に悩ましいのがテープの種類

- 11 テープの録音特性

- 12 ヒスノイズの味わいと、一般リスナーが感じる「良い音」とは

- 13 CDとレコードの音質「誤解」

- 14 ではなぜレコードが「良い」と言われるのか?

- 15 さらに知りたい人へ:音楽メディア別・音質の深掘り

- 16 レコードの音質を深掘り

- 17 CDの音質とその誤解

- 18 番外編:MD(ミニディスク)の音質と役割

- 19 配信音源の音質進化

- 20 アナログ音源をデジタル化したい人へ:レンタルサービスと今すぐ使える機器紹介

- 21 アナログ音源を簡単デジタル化!Windows・Mac両対応の定番キャプチャー機器

- 22 レコードをデジタル化したい人へ:フォノイコライザーは必要?

- 23 未来へ残す音、未来へ届ける音

スラッシュが語ったカセットとレコードの話

タカミックスは以前、ネット記事にて、ガンズ・アンド・ローゼズのギタリストであるスラッシュのインタビュー記事を読みました。

そのインタビュー記事内でスラッシュは、「自分のアルバムはレコードでも、カセットでもリリースする」と語っていました。

カセットでもリリースする。

これを読んだとき、タカミックスは思わず心の中でこう呟きました。

「カセットねぇ……」

カセットテープと聞いてまず浮かんだのは、やはり「音質が悪そうだなぁ」という感覚でした。

これはタカミックスがオッサンでリアルテープレコーダー世代という意味ではなく、ある程度機材の話に精通すると、カセットテープレコーダーの話は録音メディアとして重要なポジションにある機材だからなのです。

当時、カセットテープは1980年代〜1990年代前半にかけて、一般の人たちにとっても手軽に録音ができる身近な存在だったのです。

そして、ふと考えたのです。

今や配信やCDが主流の時代に、なぜスラッシュはあえてレコードやカセットでもリリースしようとするのか?

そこには単なる懐古主義ではない、音楽メディアそのものへの深い考え方があるのかもしれない。

そんな思いから、カセットテープをはじめとする音楽メディアの「音質」について、改めて整理してみたいと思ったのです。

今さらカセット?

今、音楽を楽しんでいる多くのリスナーにとって、カセットテープはほとんど縁のない存在かもしれません。

配信が当たり前になった現在、CDですら特別なファン向けアイテムになりつつあります。

そんな時代に、カセットテープというメディアはさらに縁遠い存在となっているのです。

また、カセットテープを使っていた世代、またはタカミックスのように、ある程度機材に触れたことのある人間ですら、カセットは音が悪そうだなぁという感覚を持ってしまいがちなのです。

しかし、理屈の上ではカセットテープの音質には限界がありません。

正確に言えば、理屈上は無限大に音が良くできるのです。

理屈上は、です。

現実には、カセットテープの音質は録音環境や再生機器、テープそのものの質によって大きく左右されます。

さらに、カセットテープはもともと高音質を目指せるメディアでありながら、一般家庭に広く普及させるためにコストダウンが図られました。

より安価なテープ素材や、コスト重視の再生機器が大量生産されたことで、本来のポテンシャルが発揮されないまま「カセット=音が悪い」という印象が定着してしまった側面もあります。

つまり、カセットの音質が悪いのではなく、「市場に流通した標準的な製品の質が音質を押し下げた」という背景があるのです。

なのでリスナーの年齢層が高くなるにつれ、普及期に出回った標準品で音質低下を体験している割合が高く、「カセット=音質が悪い」という印象をより強く持つ傾向があるのです。

本来の技術的な話や背景事情は、専門的な知識を持つ一部の人間しか知り得ないものです。

しかし一般的には、市場に出回った製品の質がすべてとなってしまいます。

なので、一般家庭におけるカセット=音質が悪いイメージとなり、また音楽を扱う制作者側も、技術者以外は同じイメージを持つようになってしまったのです。

世界的な音楽事情(売り上げメディア)

そもそも、なぜ今カセットテープという古いメディアを改めて考える必要があるのでしょうか?

それを理解するには、現在の音楽業界におけるメディアの立ち位置を知っておく必要があります。

現在の音楽業界は、配信が中心となっています。

日本ではまだCDの販売が一定数存在しているものの、世界的には配信がほぼすべてと言っていい状況です。

数年前のデータになってしまいますが、一般社団法人 日本レコード協会によると、2021年時点で日本における音楽配信と音楽ソフト(CDやレコードなど)の売り上げ比率は、音楽配信が約30パーセント、音楽ソフトが約70パーセント。

つまり、日本ではまだCDやレコードなどの物理メディアの方が主流であったのです。

しかし、これがアメリカになると状況はまったく異なります。

アメリカレコード協会(RIAA)によると、2021年時点での音楽配信と音楽ソフトの売り上げ比率は、音楽配信が約90パーセント、音楽ソフトがわずか10パーセント。

世界的には「音楽は配信で聴くもの」が完全に定着しているのです。

では、なぜ日本だけ物理メディアが今も強いのでしょうか?

その一因として、いくつかの要素が挙げられます。

まず、日本には配信に消極的なアーティストが存在してきました。

たとえば、山下達郎は現在でも配信には対応しておらず、CDやアナログ盤を中心にリリース活動を続けています。

また、ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)に所属していたグループも、かつては配信に消極的でした。

現在ではSTARTO ENTERTAINMENTに移行したグループ(King & Princeやなにわ男子など)は配信にも積極的ですが、SMAPやTOKIOといった往年の人気グループは、今もなお配信対応がほぼ行われていません。

さらに、日本のアイドルグループ文化も物理メディア販売を強く支えています。

特に秋元康がプロデュースする AKB48グループ(AKB48、SKE48、NMB48など)や坂道グループ(乃木坂46、櫻坂46、日向坂46)は、配信にも対応しながらも、依然として特典付きCD販売を重視しており、ファンがCDを「応援グッズ」として購入する文化が根強く残っています。

そして、演歌界も独自の文化を持っています。

演歌作品も配信対応はしているものの、主なリスナー層である中高年〜高齢者は依然としてCD購入を重視しており、実態としてはCD販売が中心となっています。

売り上げ比率のデータは2021年のものですが、こうした背景を知っておくと、これから説明するカセットテープやレコードの音質についても、より理解が深まるはずです。

なぜCDの存在がカセットやレコードの音質比較に欠かせないのか?

現在の音楽の主流が配信であるなら、レコードやカセットとの比較も配信との音質差に集中すべきかもしれません。

しかし、CDはその中間に位置するアナログからデジタルへの移行期を象徴するメディアであり、音質の観点から見ると、レコードやカセットとの対比において非常に意味のある存在です。

現在の日本でCDは一定の存在感を保っています。そしてCDはリスナーの音質体験を語るうえで無視できない要素となっています。

では、なぜレコードの方が音が良いという印象が今なお根強く残っているのでしょうか。

この誤解の背景には、「デジタル=味気ない」「アナログ=温かみがある」といった感覚的な先入観が少なからず影響しています。

しかしCDは、レコードやカセットの音楽再生手段をただ置き換えたのではなく、それらの欠点を補いながら音質面でも改善を図ったメディアです。

ノイズの少なさやダイナミックレンジの広さなど、CDは音をより正確に、安定して再現することを目指して開発されており、アナログ媒体にはない長所が数多く存在しています。

音質について(bit / kHz / kbpsとは?)

配信やCD、そしてカセットテープやレコードといった音楽メディアの音質を理解するためには、まず基本的な「音質を表す単位」について知っておく必要があります。

音楽メディアの音質を語るうえで重要になる単位は、主に次の3つです。

- bit(ビット)

- kHz(キロヘルツ)

- kbps(キロビーピーエス)

ここでは、できるだけ専門用語をかみ砕きながら、さらにハンバーグ料理を例にして説明していきます。

bit(ビット)とは?

bitとは、「量子化ビット数」のことを指します。

簡単に言えば、音の細かさ(解像度)を表す単位です。

bit数が大きくなればなるほど、音の強弱や細かいニュアンスまで表現できるようになります。

つまり、bit数が高いほど「原音に忠実」な音が再現できると考えてよいでしょう。

料理に例えるなら、ハンバーグに使う肉の質、特に脂(霜降り)の入り方に相当します。

きれいに脂が入った霜降り肉を使えば、繊細な甘みや豊かな風味まで楽しめますが、脂の少ない肉ではどうしても味わいが単調になります。

音も同じで、bit数が高いほど、微妙な音の広がりやニュアンスがしっかり表現できるのです。

kHz(キロヘルツ)とは?

kHzとは、「サンプリング周波数」のことを指します。

1秒間にどれだけ細かく音を切り取って記録するかを示す単位です。

例えばCDでは「44.1kHz」となっており、これは1秒間に4万4100回、音の波形をデジタル化していることを意味します。

サンプリング周波数が高ければ高いほど、より滑らかで自然な音の流れを再現することができます。

料理にたとえるなら、ハンバーグを作る時のひき肉の挽き方の細かさに相当します。

粗挽きのひき肉で作ればゴロゴロとした食感が残りますが、細かく挽いた肉で作れば、口当たりはなめらかになります。

音も同じで、kHzが高いほど、音の繋がりが滑らかで自然な印象になります。

kbps(キロビーピーエス)とは?

kbpsとは、「ビットレート(データ伝送速度)」を指します。

1秒間に何キロビットのデータ量を使って音を再現するかを示す単位です。

ビットレートは、基本的に

bit数 × kHz × チャンネル数(ステレオなら2)

で計算されます。

kbpsが高ければ高いほど、情報量が多くなり、より豊かな音を再現することができます。

逆に、kbpsが低いとデータ量が少ないため、音の情報も削られやすくなります。

なお、ここで出てきた「kHz(サンプリング周波数)」について、理解を助けるために下記図を掲載します。

アナログ波形(赤線)をどれだけ細かく刻んで記録するかを示すのがサンプリング周波数で、

図のように高いほど波形に忠実なデータが得られます。

この「どれだけ細かく音を切り取ったか(kHz)」と、「その情報を1秒間にどれだけ持てるか(kbps)」は、音質における重要な要素です。

料理にたとえるなら、ハンバーグのボリュームや密度感に相当します。

小さなハンバーグではあっさり食べ終わってしまいますが、

ボリュームたっぷりで密度の高いハンバーグなら、豊かな味わいと満足感が得られます(ここでは口当たりの荒いゴロゴロとした食感のハンバーグの方が好きだとか、こじんまりとしたハンバーグの方が好きだ!とかいう意見は置いておきます)。

音も同じで、kbpsが高いほど情報量に厚みがあり、深みのある音が楽しめるのです。

このように、bit、kHz、kbpsという3つの単位を押さえることで、

各メディアの音質比較ができるようになります。

次のセクションでは、これらを踏まえたうえで、各音楽メディアの具体的な音質について見ていきましょう。

デジタル音源とアナログ音源の違い

音楽メディアには、大きく分けて「デジタル音源」と「アナログ音源」の2種類があります。

デジタル音源とは、音の波を0と1の数字に変換して記録したものです。

CDや音楽配信(mp3やAAC)といったメディアは、すべてデジタル音源に分類されます。

デジタル化されているため、複製や加工が容易であり、データの保存や配信にも適しています。

一方、アナログ音源とは、音の波そのものを連続的に記録したものです。

レコードやカセットテープがこのアナログ音源に該当します。

アナログでは、音の波の形をそのまま物理的に記録するため、細かなニュアンスを自然に伝えられる反面、劣化やノイズの影響を受けやすいという特性もあります。

このように、デジタルとアナログでは音の記録方法そのものが異なり、それぞれに音質の特徴や味わいが存在します。

ここからは、まずデジタル音源について、一般的に語られる音質の目安を整理していきます。

各メディアの音質(デジタル編)

ここからは、カセットテープ、レコード、CD、配信といった各音楽メディアについて、実際にどのくらいの音質を持っているのかを見ていきます。

ただし、ここで紹介する数値や基準は、あくまで「一般的に言われている目安」としてご覧ください。

厳密には機材や録音環境、再生環境によって違いが出るため、細かいツッコミはご容赦ください。

各メディアの音質は、bitやkHzなどさまざまな要素が絡みますが、まずはデジタルメディアで使われる一般的に比較しやすい指標であるkbps(1秒間のデータ量)を目安に整理してみます。

一般的なデジタル音楽メディアの音質目安

まず、デジタル音源について、一般的に語られる音質を整理してみましょう。

| 媒体 | kbps |

|---|---|

| FMラジオ | 32kbps〜128kbps程度 |

| mp3音源(一般的な配信版) | 128kbps〜320kbps |

| AAC音源(iTunesなど) | 256kbps前後 |

| YouTube音源(音楽) | 約128kbps〜256kbps(ストリーミング品質により変動) |

| CD音源 | 1411kbps(16bit / 44.1kHz / ステレオ) |

| ハイレゾ音源 | 4000kbps以上(24bit / 96kHz 以上が基準 |

このように見ると、kbpsの数値が大きいほど音質が良いことが分かりますが、数字だけでは実感しづらいという方も多いかもしれません。

なので音を言語化するのは若干虚しさを感じないこともないのですが、あえて音質の違いを「窓越しに見る景色」でたとえてみました。

FMラジオ(32kbps〜128kbps)

→ すりガラス越しに景色を眺めているような状態。

輪郭はぼんやりしており、風景の存在は感じられるものの、細かな表情や奥行きまでは見えません。

mp3音源(128kbps〜320kbps)

→ ガラス越しに見る景色のような感覚。

一部の細かな要素は控えめに感じられるものの、全体の雰囲気や色味はしっかり伝わり、日常の視聴環境には十分。

省データで扱いやすく、幅広く親しまれてきたスタンダードな音質です。

AAC音源(256kbps前後)

→ よく磨かれたガラス越しに景色を見るような感覚。

細部までは見えすぎないものの、色彩や輪郭はクリアで自然。

日常的に楽しむには十分な情報量があり、バランスの取れた聴き心地が特徴です。

YouTube音源(約128〜256kbps)

→ ガラス越しの景色ではあるが、曇りガラスの掃除後にまだ少しムラが残っている状態。

聴く環境やコンテンツによって印象が変わりますが、手軽に楽しむ分には不満は少ないレベルです。

CD音源(1411kbps)

→ 窓ガラス越しにくっきりと景色を見る感覚。

ほぼ遮るものがなく、自然な奥行きや輪郭が見え、臨場感のある音が楽しめます。

ハイレゾ音源(4000kbps以上)

→ 窓を開けて直接景色を見る──のではなく、

プロ仕様の高解像度カメラで撮影された映像を、最新の高性能ディスプレイで眺めるような感覚。

肉眼以上に細部まで描き出され、「リアルを超えたリアリティ」を感じるほど、微細なニュアンスまで表現されます。

各メディアの音質(アナログ編)

一方で、レコードやカセットテープはアナログ音源です。

そのため、本来はkbpsという単位では測れません。

ただし、参考までに無理やりデジタル換算した場合、一般的には次のような目安が挙げられています。

アナログ音源(レコード・カセットテープ)の音質目安

| 媒体 | kbps | 注意点 |

|---|---|---|

| レコード | 3200kbps程度 | 再生機器や盤質により大きく左右される |

| カセットテープ | 90kbps〜1000kbps程度 | テープ種類・デッキ性能・録音状況によって大幅に変動 |

このように、アナログメディアは「データ量」として単純比較できないため、同じkbps表記でも単純な優劣はつけられません。

レコードの特性

レコードは、理論上は40kHz程度までの高い周波数帯域を記録できると言われています。

しかし実際には、盤の内周部では高周波成分が劣化してしまったり、カートリッジや再生プレーヤーの性能によっても音質に大きな差が生じます。

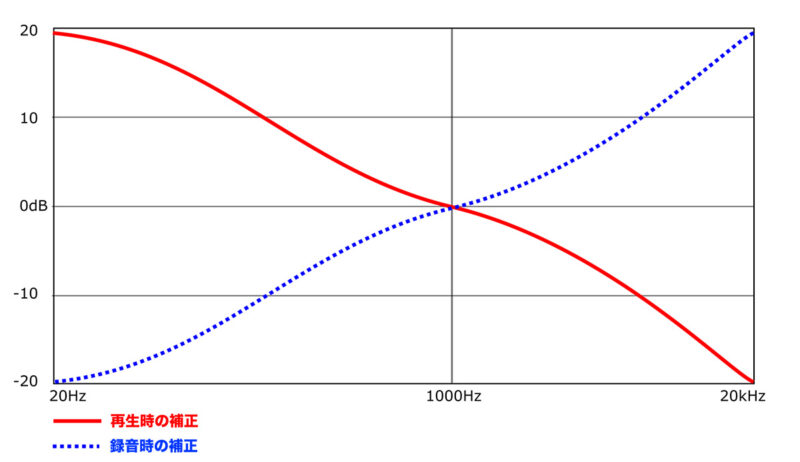

また、レコードには「RIAAカーブ」というイコライジング(音質補正)が施されており、原音そのものがストレートに刻まれているわけではないことも知っておくべきポイントです。

レコードは、録音時と再生時に「RIAAカーブ」という音質補正が施されています。

これは、録音する際に低音を弱め、高音を強くして盤に刻み、再生時に逆の補正をかけることで、ノイズ(主に低周波のノイズ)を抑える技術です。

そのため、レコードの音質は録音時のマスタリングだけでなく、RIAA補正の影響も受けたサウンドとなっています。

この図で示されている2本の線は、実際に私たちが耳で聴く音のイメージではなく、あくまで録音・再生の信号処理の変化を表したものです。

録音時に音を加工してレコードに刻み、再生時にその加工を打ち消すことで、最終的には原音に近い音がスピーカーから再生されるようになっています。

カセットテープの特性

カセットテープもまた、テープの種類や再生デッキの性能によって音質が大きく左右されます。

一般的なノーマルポジション(酸化鉄ベース)のテープでは再現できる周波数帯域に限界がありますが、

ハイポジション(コバルト混合)やメタルポジション(鉄合金)といった高級テープを、高性能なデッキで再生すれば、非常に良質な音を引き出すことも可能です。

ただし、一般家庭に普及していたカセットデッキはそこまで高性能なものばかりではなかったため、カセット=音質が悪い、というイメージが定着した一因でもあります。

注意点:レコードやカセットの特性

レコードやカセットテープは、データ量だけでは語れないアナログ特有の要素を持っています。

たとえばレコードは、理論上はCDよりも高い周波数まで録音できるとされています(40kHz程度まで)。

しかし実際には、盤の内周部では高周波成分が大きく劣化してしまったり、製造や再生機材の性能によっても限界が出てきます。

カセットテープについても、「ハイポジション」や「メタルポジション」といった高音質テープで、

高級なデッキを使用すればかなり良い音質が出せますが、一般家庭に出回ったカセットデッキでは性能が大きくばらつくため、カタログスペック通りの音が出るとは限りません。

アナログ音源に共通する特徴

アナログ音源は、デジタルと違って周波数特性にバラつきがある、経年劣化によって音質が変化する、再生環境によって大きな音質差が生まれるといった特徴を持っています。

しかしその反面、アナログ特有の「空気感」や「温かみ」と呼ばれる音の雰囲気を好むリスナーも多く、単純な数値比較では測れない魅力が存在しているのも事実です。

このように、アナログ音源にはデジタルとはまた違った音の世界があります。

bit / kHzで計ってみる

ここからは、少し無理を承知で、レコードやカセットテープの音質をbit数やkHz(サンプリング周波数)に換算した場合、どのくらいのイメージになるかを整理してみます。

本来、アナログ音源はbitやkHzで測れない

レコードやカセットは、あくまでアナログ音源です。

そのため、本来はデジタル的な指標であるbit数やkHz(サンプリング周波数)で音質を表すことはできません。

しかし、アナログ音源をADコンバーター(アナログ→デジタル変換器)でデジタル化した場合、「だいたいこのくらいの解像度・周波数帯」と見積もることは可能です。

レコードのbit / kHz換算(目安)

bit数換算:約14bit〜16bit相当

kHz換算:約30kHz〜40kHz程度の帯域

ただし、これは外周部の録音状態が良好な場合の目安です。

レコードの内周部に近づくにつれて、音質は劣化しやすく、高周波成分(特に15kHz以上)は急激に失われていきます。

また、実際のレコード制作過程では、マスタリング時点で高音域をわざと抑えていることも多いため、「レコード=40kHzまで収録されている」というのは理論上の話に過ぎません。

カセットテープのbit / kHz換算(目安)

bit数換算:約8bit〜12bit相当

kHz換算:約10kHz〜18kHz程度の帯域(テープの種類・録音環境によって変動)

一般的なノーマルポジションのテープでは、高域の再現力に限界があり、再生機器の性能差による影響も大きくなります。

ハイポジションやメタルポジションといった高性能テープを、高級デッキで使用した場合でも、CD(16bit / 44.1kHz)には及ばないケースが多いのが実情です。

注意点

ここで紹介した数値は、あくまで「無理やりデジタル的に換算した場合」の目安です。

アナログ音源本来の魅力や特性は、数値だけで測れるものではありません。

レコードやカセットの持つ空気感、温かみ、そして再生環境による音の変化も、アナログならではの楽しみ方の一つと言えるでしょう。

テープについて

ここでは、もう少しだけカセットテープについて、制作現場と一般リスナーそれぞれの視点で、音質について掘り下げていきます。

制作現場におけるカセットテープ

理屈だけで言えば、高性能な録音機、高級な再生デッキ、高品質なテープを組み合わせれば、カセットテープでも非常に高音質な録音・再生が可能です。

特に、プロの制作現場では録音専用の高級デッキ(例:Nakamichi、Studerなど)、スタジオクオリティのマスターテープ、専用ノイズリダクション(Dolby Sなど)といったハイレベルな機材・技術が使われるため、理論上はCDにも匹敵するほどの音質を引き出すことも可能でした。

また、現代のアーティストがアルバムをCDやカセット、そして配信で同時リリースする場合、基本的には一つのマスターデータ(デジタルマスター)を使いますが、最終仕上げ(マスタリング)は、それぞれのメディア特性に合わせて微調整が行われます。

なので同じ楽曲でも、CD版・カセット版・配信版では微妙に音のニュアンスが異なります。

しかし、だからと言って音質が悪くなるという意味ではありません。

わかりにくい例えかもしれませんが、これはラーメンにかけるのが黒胡椒か白胡椒か程度の差なのです。

一般リスナーにおけるカセットテープ

しかし、現実問題として、一般家庭に普及していたカセットデッキやラジカセは、そこまで高性能なものではありませんでした。

市販されていた機材の例

ラジカセに内蔵された簡易デッキ

手軽に買えるホームオーディオ用カセットデッキ

録音設定が固定だったり、ノイズリダクションが簡易的なもの

こういった機材を使った録音・再生では、プロ現場のような高音質は望めず、どうしても「カセット=音質が悪い」というイメージが定着してしまいました。

また、家庭用ではテープそのものの種類や品質にもバラつきがあり、安価なノーマルポジションテープなどを使えば、さらに音質は劣化してしまいます。

カセットテープの音質が一定しない理由

カセットテープの音質は、次の要素によって大きく左右されます。

録音に使ったデッキの性能

使用したテープの種類(ノーマル、ハイポジ、メタル)

再生するデッキの品質

録音時の設定(ノイズリダクションの有無)

音源そのものが最初からテープ録音だった場合の影響

さらに、録音時と再生時でヘッドの位置がズレると、高音が極端に落ちたり、音がくぐもったりすることもありました。

このため、同じ楽曲でも録音・再生環境によって、「まったく別物のように聴こえる」ことが珍しくなかったのです。

制作者側も例外ではない

また、音楽制作者側でも、エンジニアや専門技術者以外は、一般リスナーと同様のイメージを持っているケースが少なくありません。

つまり、カセットテープに対する「音質が悪い」というイメージは、リスナー側だけでなく、広い意味で音楽業界全体にも共有されていたと言えます。

気温や湿度も影響する

さらに、カセットテープはアナログの機械駆動に依存しているため、気温や湿度といった環境要因でも微妙な影響を受けます。

特に夏場の高温・多湿環境では

テープの素材がわずかに伸びる

走行抵抗が増す

モーターの負荷が変わる

といった現象が起こり、再生スピード(ピッチ)が実際に変わってしまうことがあります。

この影響によって、「今日はなんとなく音が速い(または遅い)気がする」と感じることは、一般リスナーでも十分にあり得ました。

カセットテープというメディアは、こうした気温・湿度による微妙な変化も含めて、アナログならではの味わいだったと言えるでしょう。

なお、同じアナログ軌道であるレコードでも、高温による盤の反りや湿度による劣化は起こり得ます。

また、モーターやベルトの劣化、温度変化などによって、わずかに回転数が変動することもあり、敏感な耳を持っていれば再生中のわずかな違和感を感じる場合もあります。

更に悩ましいのがテープの種類

カセットテープには、録音・再生時に使用するテープの素材によって音質に差が出ます。

これは、再生デッキの種類の中でも触れた「テープの質」の問題にも関連しています。

カセットテープの種類

カセットテープの録音特性は、「Type I」「Type II」「Type IV」と呼ばれる異なるテープの種類によって異なります。

それぞれのテープには特徴的な音質と性能があり、これが音の再現性に大きく影響します。

- ノーマルポジション(Type I)

「酸化鉄(Iron Oxide)」をベースにしたテープ。録音特性は安定しており、アナログならではの温かみが感じられますが、音質的には限界があり、特に高音域の表現に制約があります。

最も基本的なテープで、家庭用デッキやラジカセで使用されていました。 - ハイポジション(Type II)

「コバルト(Cobalt)」を含む混合素材を使用したテープ。ノーマルポジション(Type I)のテープに比べて、音質が大幅に向上しており、特に高音域や広がりが良くなります。

録音特性が向上し、音のクリアさや深みが感じられるため、高級デッキで使用されることが多かったです。 - メタルポジション(Type IV)

「鉄合金(Metal)」を使用した最上級のテープ。録音特性が非常に高く、ダイナミックレンジやS/N比(信号対雑音比)が非常に優れています。

このテープを使うと、音質が極めてクリアで精細になりますが、メタルテープ専用のデッキが必要であり、一般的なデッキではその性能を発揮できません。

番外編:フェリクローム(Type III)

- ノーマルポジション(Type I)とハイポジション(Type II)の中間に位置するテープ。

- 酸化鉄とコバルトを混合した素材を使用しており、音質はノーマルポジションよりも改善されていますが、ハイポジションほどの解像度には至りません。

- 現代ではほとんど見かけることはないものの、かつては一般家庭でも使用されていたことがありました。

テープの種類とデッキの相性

先ほど「再生デッキの種類」のパートで説明したように、カセットデッキが「ノーマル」「ハイポジ」「メタル」の各テープに対応していなければ、本来の音質を引き出すことができません。

特に、メタルテープは本来、メタル専用のデッキで再生することを前提に設計されています。

このため、普通のテープデッキでメタルテープを再生すると、音がくぐもったり、高域が失われてしまうことがあります。

これにより、メタルテープは音が悪いという誤解を招く原因にもなったのです。

テープの種類を選ぶ際の注意点

テープの種類を選ぶ際には、使用するデッキがそのテープに対応しているかを確認することが重要です。

- ノーマルポジションのデッキであれば、ノーマルテープがベスト。

- ハイポジション対応デッキであれば、ハイポジテープを使用することで音質向上。

- メタルポジションデッキを持っているのであれば、メタルテープを使うことで極限の音質を引き出せます。

適切なテープとデッキの組み合わせを使うことで、カセットテープでも驚くほど良い音質を実現できるのです。

テープの録音特性

カセットテープには、使用するテープの素材や特性によって録音時の性能が大きく異なります。

この録音特性に基づき、テープは業界でType I、Type II、Type III、Type IVと分類されてきました。

それぞれのタイプごとに、音の再現力、ダイナミックレンジ、ノイズの少なさといった特徴が異なり、音質に与える影響も明確に違ってきます。

ノーマルポジション(Type I)

- 録音素材:酸化鉄(Iron Oxide)

- 録音特性:安定性は高いものの、音のダイナミックレンジが狭く、特に高音域の表現力に限界があります。

- 音質傾向:温かみがありつつも、全体にもやっとした印象を持つことが多いです。

- 主な用途:家庭用ラジカセや一般的なオーディオ機器向け。

ハイポジション(Type II)

- 録音素材:酸化鉄とコバルトの混合素材

- 録音特性:高音域の再現性が大幅に向上し、音の分離感や明瞭度も高い。

ノイズも少なく、録音時の細かなニュアンスまで表現しやすい。 - 音質傾向:クリアで広がりがあり、よりハイファイな音作り(=より原音に忠実な音質)が可能。

- 主な用途:高級コンポーネント(=オーディオマニア向けの高性能オーディオ機器)や、録音品質にこだわるユーザーに人気。

メタルポジション(Type IV)

- 録音素材:純鉄または鉄合金(Metal Particle)

- 録音特性:極めて高いダイナミックレンジとS/N比(Signal-to-Noise Ratio:信号に対して雑音がどれだけ少ないかを表す指標)を誇り、

音圧の強弱、微細な音も極めて正確に捉えることができる。 - 音質傾向:スタジオ録音レベルに近い、非常にクリアかつ高解像度な音質。

- 主な用途:録音マニア、プロ志向のユーザー向け。ただしメタル対応デッキが必須。

番外編:フェリクローム(Type III)

- 録音素材:酸化鉄とクロム酸化物の混合

- 録音特性:ノーマルポジションより高音域の伸びが良く、ハイポジションに迫る音質を持つ。

しかし、対応デッキの普及が進まなかったため、短命に終わった。 - 音質傾向:ノーマルより明瞭、ハイポジほどではない中間的な音。

- 主な用途:一時期の高音質志向ユーザー向け(現在はほぼ絶滅)。

なぜ録音特性が重要なのか?

カセットテープは、録音された音をアナログ信号として磁気テープ上に記録するメディアです。

そのため、テープ自体の素材・特性が直接音質に反映される仕組みになっています。

録音特性が優れていれば、

- 音の強弱(ダイナミックレンジ)が豊かに表現できる

- ノイズが少なく、クリアな音が得られる

- 細かなニュアンス(リバーブ成分や空気感)も忠実に録音される

といったメリットが得られます。

逆に、特性の低いテープでは、音が平坦だったり、ノイズが目立ったりすることになります。

このため、同じデッキを使ったとしても、使用するテープによって録音・再生される音のクオリティは大きく変わるのです。

ヒスノイズの味わいと、一般リスナーが感じる「良い音」とは

カセットテープやレコードを再生したとき、「サーッ」という音がうっすら聞こえた経験はありませんか?

本来、この「サーッ」という音、つまりヒスノイズは、再生機材やメディア自体が持つアナログ特有の劣化現象です。

デジタル音源においては排除されるべきノイズ成分ですが、アナログメディアでは、ある意味で「当たり前に存在するもの」でした。

そして、このわずかなノイズ成分を「温かみ」や「空気感」と捉え、むしろ心地よいものと感じるリスナーも少なくないのです。

ヒスノイズは音楽体験を豊かにする?

デジタル音源では、無音部分は完全な静寂(ゼロ)になりますが、カセットテープやレコードでは常にわずかなヒスノイズが存在しています。

この「完全に無音ではない世界」が、耳に自然な安堵感を与えるという説もあります。

つまり、音の絶対的な「正確さ」だけでは測れない、情緒的な要素が、カセットテープの音に対する「良い音」という評価につながっているわけです。

一般リスナーが感じる「良い音」とは?

一般的なリスナーにとっての「良い音」は、必ずしもスペック上の数値が優れている音ではありません。

音が柔らかく聴こえる

耳に刺さらない

音に包まれる感覚がある

こうした感覚的な心地よさが、「良い音」という印象を決定づけることも多いのです。

そのため、多少のノイズが混じっていようと、カセットテープやレコードの再生音が、デジタルの完璧な無音空間よりも「温かく」「リラックスできる音」に感じられることは、決して不思議なことではありません。

CDとレコードの音質「誤解」

カセットテープの音質に関してはポピュラーではないのですが、世間で確定的に言われてることが「レコードは配信やCDよりも音が良い」です。

これはヒスノイズ云々の話ではなく、レコードは22kHz以上の高周波成分も記録できるので、「CDより情報量が多く、自然な音がする」と考えられていることが背景にあります。

確かに、理論上、レコードはCDのサンプリング上限(22kHz)を超える周波数成分まで録音が可能です。

しかし──ここに大きな誤解があります。

実際のレコードは、物理的な制約のため、15kHzを超えたあたりから高周波成分が徐々に減衰し始めます。さらに、20kHz以上の音はほとんど記録されていないのが現実です。

つまり、「レコードは22kHz以上の音が収録されているから高音質」というのは、あくまでも理論上の話であって、現実には、再生される音から高音域が大幅に失われているわけです。

高周波カットと「暖かみ」の誤解

この高周波成分のカットによって、レコードの音には特徴が生まれます。

高音域が自然に抑えられるため、耳に刺さる成分が減る

音が柔らかく、耳あたりの良い音に感じられる

音楽全体に「温かみ」があると錯覚しやすい

つまり、レコードが心地よく聴こえる理由は、「高音域が豊かだから」ではなく、不要な高音成分が適度に削られているためなのです。

こうした性質が、結果的にリスナーに「暖かい音」「自然な音」という印象を与えています。

ハイパーソニック・エフェクトへの懐疑

また一部では、「レコードには22kHz以上の高周波成分が含まれており、それが脳に良い影響を与える」

といった説も唱えられています。

これはいわゆる「ハイパーソニック・エフェクト」と呼ばれる理論です。

この説によると、高周波音を聴くことで

自律神経が整う

α波が促進される

健康効果が得られる

といった主張がなされてきました。

しかし、現時点でこの効果を科学的に明確に裏付けたデータは存在しません。

さらに、仮に高周波の影響があったとしても、レコード再生時にはそもそも20kHz以上の成分はほとんど失われているため、実質的にはその恩恵を受けることはできないと言えるでしょう。

ではなぜレコードが「良い」と言われるのか?

先ほどまでの説明で、「レコードの方が広い周波数帯域を収録できるから音が良い」という説が誤解だったことはわかっていただけたかと思います。

では、それにもかかわらず、なぜ今も「レコードの方が音が良い」と感じる人が多いのでしょうか?

音の正確性が必ずしも「良い音」とは限らない

CDをはじめとするデジタル音源は、原理的には原音を非常に正確に再現できるフォーマットです。

しかし、正確さ=聴き心地の良さではありません。

たとえば、ハイハットのような高周波成分が鋭く響く音源では、原音に忠実なほど、かえって耳に刺さって不快に感じることもあります。

つまり、解像度の高さ(音の正確性)と、リスナーが感じる「心地よさ」は必ずしも一致しないのです。

レコードの「良さ」は自然な耳触りにある

レコードは物理的な特性により、

高周波成分が自然に減衰している

適度に音がまろやかになっている

ため、結果的にリスナーにとって「柔らかい」「温かい」「包まれるような」音として聴こえます。

しかし、レコードの方が15kHz以上の周波数をカットし、20kHz以上はほぼ完全にカットされているという事実は、一般にはあまり知られていません。

このため、レコードの音質に対する評価は、現実の周波数特性とは異なるイメージに支えられている部分もあるのです。

プラシーボ効果も無視できない

また、人間は「レコードは音が良い」という思い込みを持った状態で聴くと、その先入観が実際の聴覚体験に影響を及ぼすことがあります。

これをプラシーボ効果と呼びます。

つまり、理論的なスペックにかかわらず、「レコードだから良い音に違いない」と思って聴くことで、実際にそう感じる、という心理現象もあるのです。

物理的な音質と、聴覚上の音質は別物

ここで改めて整理しておきたいのは、「物理的に優れた音質」と「人間が実際に聴いて心地よく感じる音質」は、必ずしも一致しないということです。

たとえ高音域の情報量が少なかったとしても、耳に心地よく、リラックスできる音であれば、リスナーにとってはそれが「良い音」になるのです。

レコードが今なお多くの人に支持される理由は、まさにこの聴覚上の心地よさにあるのかもしれません。

さらに知りたい人へ:音楽メディア別・音質の深掘り

ここまでの記事では、カセットテープを中心に、アナログ音源の特性や音質の印象について整理してきました。

ここから先は、レコード、CD、そして配信音源といった他のメディアについても、それぞれの音質的な特徴や、実際の聴き心地の違いに踏み込んでいきます。

それぞれのメディアが持つ物理的な特性や録音方式、再生環境の違いは、単なるスペック以上に「音楽をどう感じるか」という体験にも大きく影響しています。

「本当にCDよりレコードの方が音が良いのか?」「配信音源は情報量が少ないのか?」といった疑問に対して、可能な限り冷静に、そしてわかりやすく答えていきます。

音楽を耳で楽しむだけでなく、少しだけ「仕組み」も知っておきたい、そんな方に向けた補足編です。

レコードの音質を深掘り

レコードは、音楽をアナログ信号として物理的に刻み込むメディアです。デジタル音源とは異なり、音の波そのものを連続的に記録しているため、デジタルでは得られない独特の自然な音の流れを持っています。音の「連続性」を再現できることは、アナログならではの強みと言えるでしょう。

理論上、レコードは40kHz程度までの高周波成分を記録できる可能性があるとされています。しかし、実際には様々な制約が存在します。たとえば、盤の外周部では高音域の再生能力が比較的高いものの、内周部に向かうにつれて音の解像度が低下し、特に15kHzを超える高周波成分は大きく劣化してしまいます。

さらに、製造時やマスタリング時点で、わざと高域成分を抑える調整が行われることもあり、実際のレコード再生において20kHz以上の音を忠実に聴くことはほとんどできません。

それにもかかわらず、レコードの音に「温かみ」や「柔らかさ」を感じるリスナーが多いのは、まさにこの自然な高域減衰に起因しています。高音成分が適度に抑えられることで、耳に刺さるような刺激音が減り、音楽全体が滑らかで心地よいものに感じられるのです。

数字上のスペックではCDに劣る部分があったとしても、聴覚上の快適さにおいてレコードが好まれる理由はここにあります。

また、レコードの再生には、カートリッジ(針)、トーンアーム、ターンテーブルの性能、そして正確なRIAAイコライジングなど、多くの要素が関わっています。わずかなセッティングの違いや再生機材の質によって、音質が大きく変化するのもアナログならではの特徴です。

さらに、盤の保管状態や再生時の環境(気温や湿度)にも大きく影響されるため、レコード再生は単なる機械的な作業ではなく、手間と愛情をかけて育てるような音楽体験と言えるでしょう。

レコードは、単なる「古いメディア」ではありません。数字では語りきれない豊かな音楽体験を提供する、今なお魅力的なメディアなのです。

CDの音質とその誤解

CD(コンパクトディスク)は、1982年に登場したデジタル音源メディアです。音を0と1のデジタル信号に変換して記録することで、アナログメディアに比べ圧倒的にノイズが少なく、かつ劣化にも強いという特徴を持っています。

理論上、CDは非常に正確に原音を再現できるフォーマットであり、スペック面でも極めて優れた性能を備えています。

具体的には、CDは16bit/44.1kHzのフォーマットで音を記録しています。

この仕様により、人間の可聴範囲(おおよそ20Hz〜20kHz)を完全にカバーしつつ、充分なダイナミックレンジ(音の強弱の幅)も確保できています。

さらに、S/N比(信号対雑音比)においてもアナログメディアを大きく上回るため、極めてクリアな音の再生が可能になっています。

しかし、CD登場当初から「CDの音は冷たい」「デジタル臭い」という批判も存在してきました。

このイメージの背景には、初期のA/D変換(アナログ→デジタル変換)技術の未熟さや、デジタル機器特有の無機質な音作りが影響していた面もあります。

また、CDが持つ高い解像度によって、ハイハットやシンバルなどの高周波成分が非常に鋭く再現されることが、耳に刺さるように感じられる原因にもなっていました。

このため、「CDは音が硬い」「聴き疲れする」といった印象を持つリスナーが少なくなかったのです。

ただし、これはCDというフォーマットそのものの問題ではなく、当時の録音・マスタリング技術や再生機材の性能による影響が大きかったと考えられています。

現在では、録音技術の進化や高性能な再生機材の普及により、CDでも非常に豊かで柔らかい音を再現できるようになっています。

また、CDはスペック上、可聴帯域を完全にカバーしており、理論的にはそれ以上の周波数成分(たとえばレコードで言われる40kHz帯域など)を記録する必要はありません。

つまり、「CDは高音域が不足しているから音が悪い」という考え方は、事実とは異なる誤解です。

CDの音が持つ「硬さ」や「冷たさ」といった印象は、スペックの問題ではなく、主に制作や再生環境に起因するものであり、フォーマット自体は非常に完成度の高いものだと言えるでしょう。

番外編:MD(ミニディスク)の音質と役割

現在では入手が難しくなったメディアでありながら、アナログからデジタルへの移行期において非常に重要な役割を果たした録音媒体があります。それがMD(ミニディスク)です。

CDと配信音源に挟まれる形で登場し、限られた期間ながら多くの音楽ファンに親しまれました。本編では割愛しましたが、音質を語るうえで一度は触れておきたいメディアです。

MD(ミニディスク)は、1992年にソニーによって登場したデジタル音楽メディアです。

CDと同じ16bit/44.1kHzのフォーマットを基本としながらも、データ量を大幅に削減するために独自の音声圧縮技術「ATRAC(Adaptive Transform Acoustic Coding)」が採用されました。

この技術により、記録容量を小さくしつつ、音楽データを高音質のまま保存できることを目指していました。

MDは、可搬性に優れた小型メディアとして人気を集め、特に1990年代後半から2000年代初頭にかけて、ポータブルオーディオプレイヤーや車載オーディオで広く利用されました。

CDに比べて耐久性が高く、ディスク自体がケースに入っているため、持ち運び中の傷やホコリの心配が少なかったのも特徴です。

ただし、MDに記録される音楽データは、CDのデータをそのまま保存するのではなく、一度ATRAC圧縮を経て保存されます。この圧縮は不可逆(ロスのある)圧縮であり、人間の耳に聞こえにくい成分を削ることでデータ量を減らす仕組みになっています。

理論上はCDと同じスペックであっても、実際には微細なニュアンスや空気感が若干失われる傾向があり、オーディオマニアからは「CDより音が劣る」と評価されることもありました。なお一般的には、圧縮による高域劣化を体感的に説明する際に、MDの再生帯域が「42kHz程度」と言われることもありますが、正式な記録仕様はCDと同じ44.1kHzです。

一方で、当時のポータブルオーディオ環境では、そもそも外出先で高品位な再生機材を使うケースが少なかったため、MDの音質劣化は実用上ほとんど気にならないレベルでした。さらに、後期モデルではATRACの進化によって圧縮率を下げたり、ロスレス記録に近いモード(ATRAC3plus、Hi-MDフォーマット)も登場し、音質面でも大きな改善が図られました。

ただし現在では、MDそのものの生産は終了しています。これは、音楽の録音・保存手段がMDからパソコンやスマートフォンへの直接録音、あるいは配信サービスのストリーミング利用など、完全にデジタルファイル主体の運用に移行したことが大きな理由です。

ソニーをはじめとする主要メーカーはすでにディスクや再生機器の製造を打ち切っており、中古市場やストック在庫を除けば、MDを利用する環境自体が急速に縮小しています。

MDは、配信音源が普及する直前まで、個人が手軽に高音質な録音・再生を楽しむ手段として、確かな地位を築いたメディアです。

カセットテープからデジタルへの移行期において、橋渡し的な存在となったと言ってよいでしょう。

配信音源の音質進化

現代において、もっとも一般的な音楽再生手段は「音楽配信サービス」となりました。Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Musicなど、スマートフォンやパソコンさえあれば、いつでもどこでも音楽を楽しめる時代です。

ただし、音楽配信に詳しくない人にとっては、「どのサービスが高音質なのか」「そもそもビットレートって何?」といった専門用語に対するハードルの高さを感じることも少なくありません。

特に、レコードやCDといった物理メディアに親しんできた方にとっては、「見えない・触れない・保存できない音源」という配信特有の形態に不安や違和感を抱くこともあるでしょう。

さらに、多くの配信サービスでは、肝心の音質スペックについて十分な説明がされていないのが現実です。

Apple MusicやSpotifyといった大手ですら、公式サイトでビットレートや圧縮方式を詳しく明示しているケースはほとんどなく、たとえ高音質をうたっていたとしても、それがどの程度のデータ量・音質なのか具体的にわかりづらいまま提供されていることが多いのです。

これは、音質の違いにあまり関心のない大多数のリスナーを前提にしているためでもあり、あえて詳細を開示しないマーケティング的な事情もあると考えられます。また、通信環境によってビットレートが自動で切り替わる仕様のため、数値を断言しにくいという技術的な背景もあります。

さらにもうひとつ、誤解の原因として見落とされがちなのが、無許可でアップロードされた音源の存在です。

非公式に出回っている音源の多くは、不適切な圧縮や再エンコードにより、本来の音質を大きく損なっていることがあります。

たとえば、MP3の128kbpsへの再圧縮や、YouTubeなどから音声を抽出したファイルなどがこれに該当します。リスナーがそれを正規の配信音源と誤認して再生してしまうと、「配信はやっぱり音が悪い」と感じてしまうことが少なくありません。

このように、実際の音質ではなく、誤った経路から入手した音源によって「配信=低音質」という印象が定着してしまうケースがあるという点は、見逃してはならないポイントです。

確かに、音楽配信の初期段階では、128kbpsのMP3形式や、96kbps程度のWMAなど、データ容量を最優先した低ビットレートの音源が多く流通していました。

これらは通信回線が不安定だった時代に最適化されたフォーマットであり、音質よりも「いかにスムーズに再生できるか」が重視されていたのです。高域のノイズ除去や、空気感の圧縮などが積極的に行われたことで、CDと比べて「こもっている」「奥行きがない」などの不満を感じたリスナーも多かったのが実情です。

しかし、通信環境やストレージ技術の向上により、現在では配信音源の音質は大きく改善されています。

多くのサービスが256kbps〜320kbpsのAAC形式を採用しており、可逆圧縮(ロスレス)やハイレゾ対応をうたうサービスも増えてきました。

たとえばApple MusicではALAC(Apple Lossless)によるロスレス配信が行われており、Amazon Music UnlimitedやTIDALなどでは24bit/96kHzといったハイレゾ音源の配信も提供されています。

こうした高音質配信の普及により、かつての「配信音源=低音質」という評価は、今や過去のものになりつつあります。

もちろん、通信環境や再生デバイスの性能により体感音質に差が出ることはありますが、配信というメディア自体が持つポテンシャルは、もはやCDに並ぶかそれ以上とも言える水準に達しています。

ただし、便利で高音質な一方で、物理メディアとは異なる弱点もあります。

たとえば、デジタルデータとして手軽にコピーや再配布ができてしまうため、著作権管理の面では依然として課題が残るという指摘もあります。

もちろんDRM(デジタル著作権管理)などによる保護は行われていますが、それでも不正なリッピングやファイル共有のリスクはゼロではありません。

これは、音楽を作る側・届ける側の視点に立ったときに、デジタル配信の難しさとして意識される部分でもあります。

とはいえ、配信音源には物理メディアにない強みも存在します。たとえば、リリース直後の楽曲に即座にアクセスできること、プレイリストやアルゴリズムによるレコメンドが活用できること、そしてアーティスト側も柔軟にミックス違いやリマスタリング版を配信できる自由度などです。音質という一点だけでなく、「音楽体験そのものの形を変えた」という意味でも、配信音源の存在感は極めて大きなものとなっています。

アナログ音源をデジタル化したい人へ:レンタルサービスと今すぐ使える機器紹介

ここまで紹介してきたように、音楽メディアにはそれぞれの時代背景や特性があり、「どれが最も高音質か」を単純な数値だけで判断することはできません。

bitやkHz、S/N比などの客観的指標ももちろん重要ですが、それ以上に「どう聴こえるか」という体感的な要素が、リスナーにとっての「良い音」を決めている側面があります。

たとえば、レコードのヒスノイズや高域の自然な減衰を「温かみ」として好む人もいれば、CDのフラットで正確な音を「本来あるべき姿」と評価する人もいます。

しかし現代では、レコードやカセットのプレイヤーを持っておらず、手元にはPCしかない、そんな状況の方も多いはずです。

レコードやカセット、MDといったアナログ音源があっても、再生する手段がないために、ただ保管したままになっているというケースも少なくありません。

そんな今だからこそ、アナログ音源をデジタル化して保存・再生する手段が注目されています。

たとえ再生機器が手元になくても、レコードやカセットのプレイヤーを短期間レンタルするサービスがあり、1週間あたり4,000円〜5,000円ほどで利用可能です。

もちろん安いとは言えませんが、「大切な音源をデジタルで残せる」ことを考えれば、十分に検討する価値がある金額ではないでしょうか。

そしてそのプレイヤーを、USB接続で簡単にPCへ録音できる変換機器があります。機材に詳しくなくても、手元のアナログ音源を手軽にデジタル化することができるのです。

アナログ音源を簡単デジタル化!Windows・Mac両対応の定番キャプチャー機器

再生機器をレンタルできても、PCに音源を録音・保存するには「アナログ→デジタル変換」を行うキャプチャーデバイスが必要になります。

そこでおすすめしたいのが、こちらの製品です。

🎧 DriverGenius AV202-B

カセット・レコード・MD対応/USBオーディオキャプチャー/Windows・Mac両対応

✅ RCA(赤白端子)と3.5mmステレオミニプラグの両方に対応

✅ 付属ソフトで録音・編集が可能

✅ Windowsはもちろん、Macでも安定動作する数少ないモデル

✅ Audacityとの相性も良好。音の途切れやノイズも少なめ

アナログ音源をMP3やWAVファイルとして保存できるため、

カセット・MD・レコードなどをPCで聴けるようにしたい方に最適です。

また、機材に不慣れな方でも、付属の説明書とソフトを使えば比較的スムーズに操作できます。

価格も3,000円前後と手頃で、レビュー評価も安定しており、

「まず一つ選ぶならこれ」と言える定番製品です。

🎵 大切な音源を、これからも残していくために

ぜひ、この機会に一台備えてみてはいかがでしょうか?

レコードをデジタル化したい人へ:フォノイコライザーは必要?

レコード音源をパソコンに取り込む際、多くの方が最初に迷うのが「フォノイコライザーって何?」という点です。

レコードプレイヤーの出力は、通常のオーディオ信号(LINE出力)ではなく、PHONO(フォノ)という特殊な信号形式になっており、そのままでは音が極端に小さく、高音が強調されすぎるなどのバランスの悪い音になります。

そのため、正しい音に補正するためには「フォノイコライザー」が必要です。

ただし、最近ではこの点を心配する必要のないケースも増えてきました。

特に、レンタル可能なレコードプレイヤーの中には、フォノイコライザーを内蔵しており、USBケーブル一本でパソコンとつなぐだけで録音できるタイプもあります。

一方で、フォノイコライザーが内蔵されていないプレイヤーをレンタルし、後からフォノイコライザーを別途購入するというのは、現実的ではありません。

価格や手間、機材の相性などを考えると、それなら最初から「USB出力対応」「フォノイコライザー内蔵」などと記載されたモデルをレンタルする方が、圧倒的にスムーズで確実です。

選ぶ際は、以下のような基準を参考にするとよいでしょう。

・自宅に古いプレイヤーがある場合 → フォノイコライザーが必要(内蔵 or 外付け)

・プレイヤーをレンタルする場合 → 「USB出力対応」「LINE出力対応」「フォノイコライザー内蔵」などの記載があるものを選ぶ

こうした点を押さえておけば、レコードのデジタル化も安心して始めることができます。

未来へ残す音、未来へ届ける音

ここまで見てきたように、「レコードはCDより音が良い」「カセットは音が悪い」といった言説には、思い込みや誤解も多く含まれています。

音質は、bitやkHzといったスペックだけでは語れず、再生環境や聴き手の感じ方にも大きく左右されます。 “正確さ”が必ずしも“心地よさ”とは限らない。

だからこそ、さまざまな音楽メディアに触れて、自分自身の耳で「これが好き」と感じられる音を選ぶことが何より大切です。

音楽はスペックだけでなく、記憶や感情にも寄り添ってくれるもの。 あなた自身の“耳”と“記憶”が選ぶ音を、ぜひ未来へつないでください。

おしまい